极目新闻评论员 屈旌

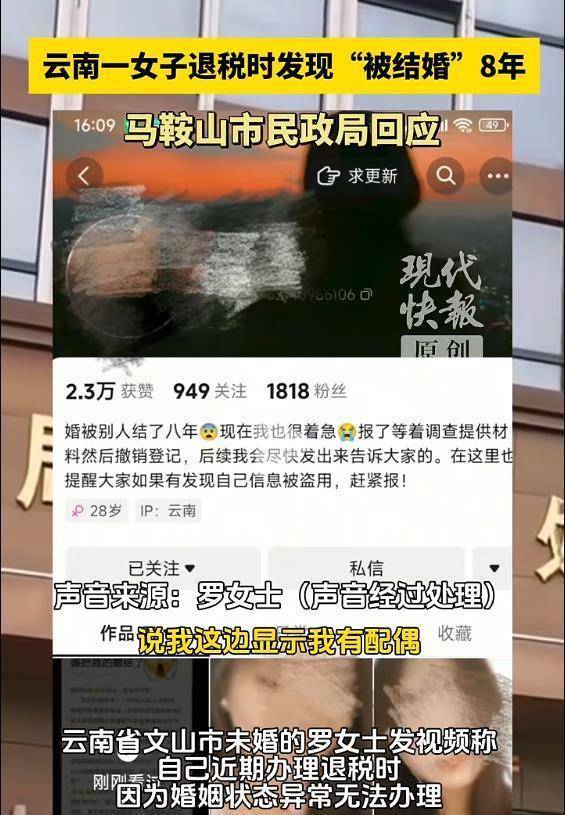

云南文山的罗女士在办理退税时,意外撞破了一场持续八年的“被结婚”闹剧:她自称从未去过安徽马鞍山,却在那里与一个陌生人办理了结婚登记。

相关新闻视频截图

相关新闻视频截图

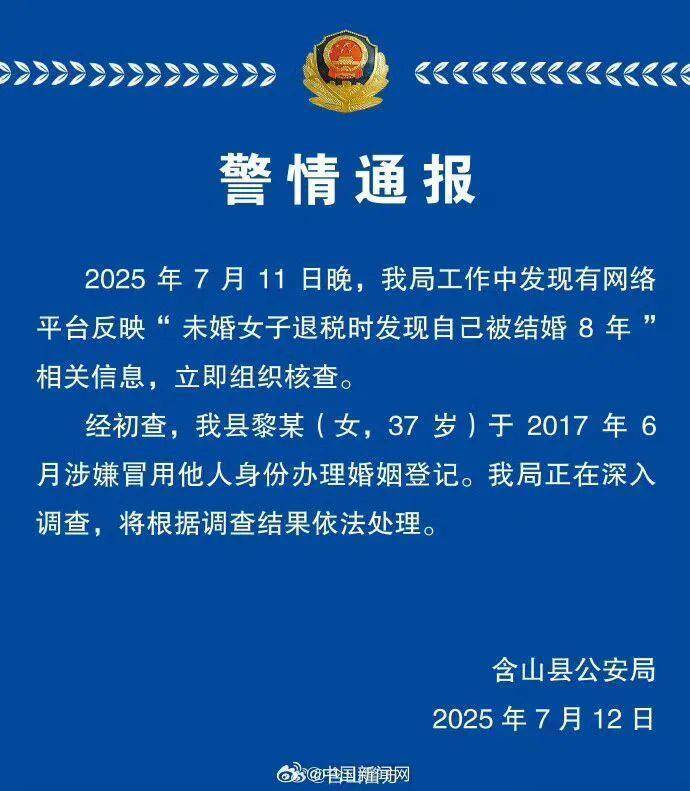

7月11日,安徽省含山警方通报:经初查,该县黎某(女,37岁)于2017年6月涉嫌冒用他人身份办理婚姻登记。目前正在深入调查,将根据调查结果依法处理。(据7月12日极目新闻)

整件事最吊诡之处在于,按照2017年的规定,结婚登记必须本人持身份证和户口簿到场办理,若罗女士从未踏足安徽,远隔千里究竟是怎么被结婚的?黎某究竟通过什么方式冒用了她的身份?更关键的是,婚姻登记不是随手填个表就能成的事,从提交材料到现场核对,环节不算简单,一个从未露面的人,怎么就顺利地“被到场”“被结婚”了?这背后的操作链条,充满了不合理。

马鞍山市民政局工作人员的回应,非但没解开疑惑,反而添了更多问号。他们说登记用的身份证和户口本都是真实的,言下之意是材料没问题,问题可能出在“长得像”。那黎某与罗女士的相似度要高到什么程度,才能骗过工作人员的眼睛?还是说,工作人员当时就没有认真核对照片,导致“办错登记嫁错郎”?

而且,罗女士的真实证件,怎么会跑到冒用者黎某手里?身份证或许有遗失的可能,但户口簿通常由家庭妥善保管,伪造难度更高,二者同时落入他人之手实属蹊跷。更令人费解的是,冒名者黎某处心积虑用他人身份结婚的真实动机。是单纯为了骗取婚育资格,还是背后藏着更复杂的利益链条?这些疑团都需要警方彻查。

对罗女士来说,这场“被结婚”远非“错了就撤销”那么简单。退税受阻只是开始,为了撤销假婚姻,她之后可能得跑民政局、报警、配合调查,耗费大量时间和精力去证明“我不是我”。更麻烦的是潜在的影响。突如其来的“婚姻关系”会给普通人带来心理阴影与社会压力,如果罗女士没发现这件事,未来她真要结婚时,可能会被认定为“重婚”;万一冒用者在婚姻存续期间有债务、纠纷,会不会牵连到她的信用记录?这些看不见的隐患,像一根刺扎在生活里,不是一句“搞错了”就能拔掉的。

这件事更伤的是公众对婚姻登记的信任。有网友回忆,过去结婚登记审核相对严格,尚且出了这样的纰漏;如今婚姻登记更便捷了,能异地办理,还不再需要户口本,甚至多地在音乐节现场就能办。流程简化的同时,会不会让“假结婚”的空子更好钻?

这种担忧并非多余。婚姻登记不仅是两个人缔结的情感联结,更是具有法律效力的社会契约,它的严肃性直接关系到每个人的生活安全感。当“被结婚”成为可能,人们难免会担心:自己会不会哪天就突然从未婚变二婚、三婚?自己的身份信息会不会哪天也被拿去“办点大事”?

所以,当务之急就是查清整个身份冒用的链条,黎某是怎么拿到罗女士真实证件的,是单纯的证件遗失被捡走,还是登记时的工作人员是否尽到了核对责任,有没有失职甚至串通的可能?任何一个环节如果存在失守,都应该被严肃追责。若存在伪造证件犯罪,更要深挖源头。只有把这些细节摊在阳光下,才能给当事人一个交代,还公众一个安心。

含山警方已介入调查,但调查结果不应止步于个案处理,更要推动制度补漏。婚姻登记对每个人来说都是人生大事,容不得马虎大意,更不能轻率敷衍。证件减少、办理便捷,是为了方便群众,但绝不能成为降低审核标准的理由。婚姻登记部门应以此为契机,完善审核机制,利用技术手段加强对身份信息的核实,提高登记的准确性和安全性。工作人员要增强责任心,认真对待每一份登记申请,切莫因一时的疏忽,扰乱他人的人生。

专业实盘配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。